Der Fall Sde Teiman: Zwischen Staatsgeheimnis, Gewissenskonflikt und öffentlicher Schande

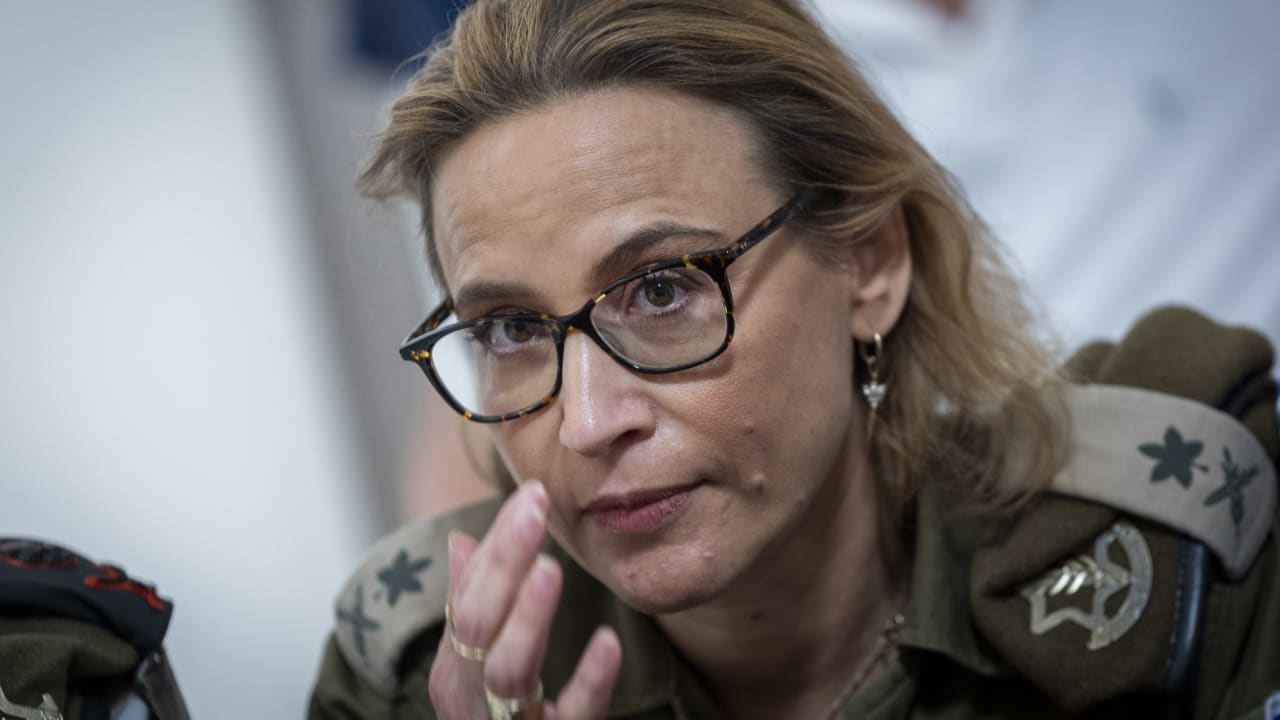

Die Affäre um die ehemalige Chefjuristin der IDF, Yifat Tomer-Yerushalmi, erschüttert Israels militärische und juristische Strukturen. Zwischen Pflicht, Transparenz und Zusammenbruch einer Karriere stellt sich die Frage: Wo endet Loyalität – und wo beginnt Verantwortung?

Die israelische Öffentlichkeit blickt seit Tagen auf den Fall Yifat Tomer-Yerushalmi, der das Land in eine juristische und moralische Zwickmühle führt. Die ehemalige oberste Rechtsberaterin der israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) steht im Zentrum einer heiklen Affäre um den sogenannten Sde-Teiman-Leak – die Weitergabe eines Videos, das Misshandlungen palästinensischer Gefangener durch israelische Reservisten zeigen soll.

Das Video, das bereits 2024 an Channel 12 gelangte, löste damals einen nationalen Aufschrei aus. Es zeigte Szenen aus dem Gefangenenlager Sde Teiman, in denen ein palästinensischer Häftling gefesselt, geschlagen und offenbar schwer misshandelt wurde. Für Israel, das seine Armee seit Jahrzehnten als moralisch gebundene Verteidigungskraft versteht, war das Material eine innenpolitische Detonation.

Nun steht jene Frau im Mittelpunkt, die über Jahre das juristische Gewissen der Armee verkörperte. Tomer-Yerushalmi räumte ein, Material an Medien weitergegeben zu haben – nach eigenen Worten, um „falsche Propaganda gegen die militärische Rechtsaufsicht“ zu korrigieren. Was als Versuch zur Wahrung der Glaubwürdigkeit begann, wurde zum rechtlichen und persönlichen Desaster.

Der Zusammenbruch einer Juristin

Am Mittwoch verlängerte das Amtsgericht Tel Aviv ihre Untersuchungshaft. Richterin Shelly Kutin begründete dies mit neuen Beweisen, mangelnder Kooperation und einer „fragilen psychischen Verfassung“ der Beschuldigten. Wegen dieses Zustands darf Tomer-Yerushalmi künftig per Videokonferenz an weiteren Anhörungen teilnehmen – ein ungewöhnlicher Schritt, der den Ernst ihrer Lage verdeutlicht.

Die Vorwürfe sind gravierend: Behinderung der Justiz, Fälschung eines Dokuments für das Oberste Gericht, Betrug, Vertrauensbruch und Vernichtung von Beweismaterial. Laut Polizei könnte ihre kurzzeitige „Verschwinden“ am Sonntag – samt eines am Strand aufgefundenen Autos – Teil eines Plans gewesen sein, ihr Mobiltelefon im Meer zu zerstören. Das Gerät gilt als zentrales Beweisstück in der Affäre.

Innenminister Itamar Ben-Gvir ordnete an, sie in Einzelhaft unter Kamerabeobachtung zu halten. Offiziell aus Sorge um ihren Gesundheitszustand, inoffiziell aber wohl auch, um jede Form von Einflussnahme oder Kommunikation auszuschließen.

Eine moralische Gratwanderung

In ihrem Rücktrittsschreiben an Generalstabschef Eyal Zamir übernahm Tomer-Yerushalmi „volle Verantwortung“ für die Veröffentlichung interner Materialien. Sie habe damit versucht, die Armee gegen gezielte Falschdarstellungen zu verteidigen. Doch ihre Gegner sehen darin eine gefährliche Grenzüberschreitung – den Bruch des Schweigegebots, das die Armee vor politischem Druck und öffentlicher Einflussnahme schützen soll.

Der Fall Sde Teiman offenbart einen tiefen institutionellen Konflikt zwischen Transparenz und Staatsraison. Israels Militärjustiz steht vor einem Dilemma: Wer Missstände aufdeckt, läuft Gefahr, als Nestbeschmutzer zu gelten – wer sie vertuscht, riskiert den moralischen Bankrott der Armee.

Tomer-Yerushalmi wollte offenbar beides vermeiden: weder Verrat noch Vertuschung. Doch ihr Versuch, den Schaden zu begrenzen, führte zu einem noch größeren.

Die juristische Dimension

Die ursprüngliche Affäre, die sie zu ihrem Handeln veranlasste, war selbst ein dunkles Kapitel. Im Juli 2024 sollen fünf Reservisten in Sde Teiman einen palästinensischen Häftling brutal misshandelt haben. Laut Anklageschrift erlitt er gebrochene Rippen, eine punktierte Lunge und Verletzungen im Genitalbereich. Die Festnahme der mutmaßlichen Täter führte zu Aufständen und politisch aufgeladenen Protesten durch rechtsextreme Aktivisten – unter Beteiligung mehrerer Knesset-Abgeordneter.

Als ein Video des Übergriffs an die Medien gelangte, wurde es weltweit verbreitet und löste eine Welle der Empörung aus. Israel sah sich mit internationalen Vorwürfen konfrontiert, die das Land gezielt als repressiv und unmenschlich darstellen wollten. Die Regierung betonte stets: einzelne Exzesse seien keine Systematik. Doch der Schaden im Ansehen war da.

Tomer-Yerushalmi, damals oberste juristische Beraterin der IDF, entschied offenbar, Transparenz könne Vertrauen wiederherstellen. In einem Umfeld wachsender Propaganda gegen Israel sah sie sich im Recht – moralisch, nicht juristisch. Heute steht sie selbst als Beschuldigte da, weil sie die Regeln brach, deren Einhaltung sie jahrelang verteidigt hatte.

Symbol für Israels Identitätskrise

Der Fall ist mehr als eine juristische Ermittlung: Er ist Spiegel einer Gesellschaft im Spannungsfeld zwischen äußerer Bedrohung und innerer Selbstprüfung. Israels Armee lebt von Vertrauen – nach innen wie nach außen. Wer sie beschuldigt, Verbrechen zu decken, zielt auf ihr Fundament. Doch wer Informationen unkontrolliert preisgibt, gefährdet ihre Integrität und die Sicherheit laufender Operationen.

Yifat Tomer-Yerushalmi steht somit an einer Grenzlinie, die viele in Israel kennen: zwischen Pflicht und Gewissen, zwischen Loyalität und Moral. Ihre Geschichte ist kein einfacher Kriminalfall, sondern ein Symptom eines Staates, der seine Werte verteidigt – und dabei lernen muss, wie viel Wahrheit eine Demokratie im Ausnahmezustand verträgt.

Autor: Redaktion

Artikel veröffentlicht am: Freitag, 7. November 2025